Первые упоминания о жемчуге на Руси датируются десятым веком. Жемчуг считался исконно русским украшением. Богаты жемчугом были: Волга до Симбирска, река Бирюч, Онежское озеро, реки Валбужа, Галмужа, озера Водла, Вичи. Здесь встречался черный жемчуг. Белого же жемчуга было много в новгородском озере Ильмень, в реках Зелейка, Вадула, в Онеге, Иксе, Варзуге, Вайге; в Вории — в губе Белого моря; в реках Ветлуге, Мсте, в Пселе, в Умбе; в озерах Прорва, Селигер, а река Муна дала много жемчуга высокого качества.

Начиная с XI века, жемчугом стали украшать фрески, иконы, мозаики и предметы религиозного культа. В 1562 году Иван Грозный дарит Соловецкому монастырю крест, украшенный драгоценными камнями, разноцветной филигранной эмалью и обрамленный жемчугом. Мантия и шапка царя были сплошь усыпаны алмазами, рубинами, изумрудами и другими камнями, в том числе жемчужинами величиной с орех, а шапку царя украшали узоры из мелкого речного жемчуга.

Лучший русский жемчуг назывался «скатным», то есть круглым, скатывающимся. О нем говорили, что он есть не что иное, как скатившиеся с зеркала слезы радости или печали. Правильный сферический жемчуг с толстым перламутровым слоем белого и серебристого цвета, который «на блюдечке не стоит на месте» — чем дольше катился, тем выше была его стоимость. Жемчужины неправильной формы называли “рогатыми” или “угольчатыми”.

В ХVII веке за жемчугом ходили почти, как за рыбой. На Руси было известно более 150 жемчугоносных рек. «Есть губернии, как, например, Нижегородская, в которых каждая крестьянка носит на шее, на головном уборе от 200 до 300, а иногда и до тысячи настоящих жемчужин».

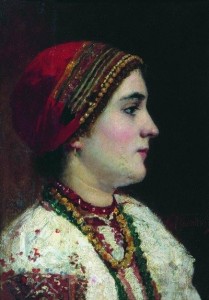

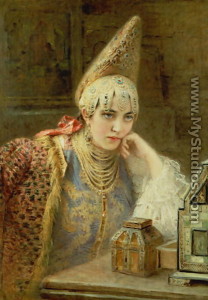

В ХVII веке Россия ещё не добывала в своих недрах ни золота, ни серебра, но каждая русская женщина была в жемчуге: жемчуг на платье, жемчуг на головных уборах, на чоботах, на носовых платках. Россия была жемчужной страной. Иногда на картинах классиков 19 века можно увидеть самых обычных русских женщин — крестьянок, мещанок, в красивейших кокошниках, украшенных жемчугами, в жемчужных ожерельях. Жемчуг на картинах крупный, белый, очень красивый… и прекрасно оттеняет красоту женщин русского севера.

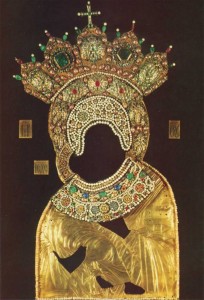

Риза иконы «Богоматерь Владимирская» 1657 г. Золото, драгоценные камни, жемчуг; чеканка, скань, эмаль

«На образах богородицы и святых обыкновенно писаны только лики и руки, самое же платье покрыто золотой ризой. Наиболее уважаемые образа вместо риз покрыты сплошь жемчугом и драгоценными камнями. Быть может, в одной Троицкой лавре жемчугу больше, чем во всей остальной Европе» (барон Гакстгаузен). Иностранцев ошеломляло обилие жемчуга в России.

До конца ХIХ века Россия занимала второе место в мире, после Индии, по экспорту речного жемчуга. Среди европейских стран она имела самые богатые промыслы речного жемчуга. Жемчужные раковины водились в более чем двухстах реках Российской империи.

К жемчугу на Руси всегда относились с особой почтительностью. Его добывали только при радостном расположении духа, не допуская бранных слов и ссор. Искатели жемчуга отправлялись на промысел обязательно после бани и в чистой одежде. Считалось, что заниматься добычей жемчуга могут только люди с чистой душой. Люди верили: ни дурных слов, ни дурных поступков, ни дурного запаха жемчуг не выносит. Не давался он и в руки жадным людям.

Особое значение для речного жемчуга имеет качество воды. На Руси считали, что самый лучший жемчуг водиться в реках, богатых семгой, так как именно эта «царская рыба» и приносит раковинам жемчужины.

Жемчуг использовали в народном костюме и в женских украшениях. Праздничные одежды русских замужних женщин обязательно дополняли головные уборы —кокошники и кички. Завершали кичку поднизи (или очелье), которые спускались на лоб, почти до бровей, в виде жемчужной бахромы или сетки. Длинные пряди из жемчуга, спускавшиеся с головного убора ( кокошника) на грудь назывались «рясны». Иногда рясны подвешивали к иконам, изображающим Богоматерь.

Любимыми женскими украшений были также «пясы» — праздничные серьги. Термин «пясы» известен с начала XVIII века в губерниях русского севера. Пясы делали из мелкого речного жемчуга, бисера. Некоторые серьги на Руси имели интересные названия. Серьги и изображением птиц — голубей — назывались «голубцы», серьги с одной подвесочкой — «одинцы», с двумя — «двойчатки», с тремя — «тройчатки».

Обязательной деталью праздничного убранства головы девушки был косник (накосник). Это украшение девушка вплетала в косу при помощи шнура, между прядями волос. Его также украшали речным жемчугом и бисером.

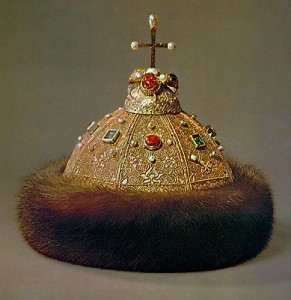

Шапки — старинный русский головной убор. Шапки были разных видов, названия и носили их как мужчины, так и женщины, цари и простолюдины. Царские были из шелковых и золотых тканей с нашитыми украшениями из драгоценных камней и жемчуга, с соболиной опушкой. Надевались царями такие шапки при торжественных выходах, а шапкой Мономаха венчали на царство.

Царские (золотые) шапки — семь уникальных венцов

Оружейная палата Кремля, царские шапки

1. Шапка Мономаха (конец 13 — начало 14 века). Оружейная палата Кремля. Москва. Самый знаменитый царский головной убор. Этой шапкой венчали на царство русских царей вплоть до Федора Алексеевича (внук Михаила Федоровича Романова). К русскому князю Владимиру Мономаху (ок. 1053 — 1125), также как и к византийскому императору Константину IX Мономаху (ок. 1000 — 1055) эта шапка не имеет никакого отношения. Многие историки считают, что знаменитая шапка Мономаха была свадебным подарком Великому князю Московскому Юрию Даниловичу (внук Александра Невского и старший брат Ивана Калиты) от золотоордынского хана Узбека. В 1317 году Великий князь женился на сестре хана, праправнучке хана Батыя. Она приняла православие и получила имя Агафья. Так московские князья впервые породнились с потомками Чингисхана.

Впервые шапкой Мономаха был венчан в 1498 году внук Ивана III Дмитрий. Конец XV века — это не только освобождение от монголо-татарского ига. Иван III посчитал нужным подчеркнуть возросшую мощь страны венчанием на престол своего внука Дмитрия. Для этого акта и была использована шапка Мономаха.

В 1547 году венчался на царство шапкой Мономаха Иван IV Грозный.

2. Шапка Казанская 1562 г. Оружейная палата Кремля. Москва .

Принадлежала Ивану IV Грозному. Связана с покорением и присоединением Казанского ханства к Русскому государству. Нет точных сведений, кем и когда она была сшита.

Посол германского императора Максимилиана II Ганс Кобенцель, побывавший в Москве в 1576 году, утверждал, нарядный головной убор Ивану IV по своей ценности превосходил короны испанского, французского, венгерского королей.

3. Астраханская шапка 1627 г. Оружейная палата Кремля. Москва . Принадлежала царю Михаилу Федоровичу Романову. Работа Мастерских Московского Кремля.

При Михаиле Федоровиче Романове (первый царь из династии Романовых) было закончено покорение Астраханского ханства.

4. Шапка Сибирская «Алтабасная» (так называли ткань, похожую на золотую парчу) 1684 г. Оружейная палата Кремля . Москва . Принадлежала царю Ивану Алексеевичу. Работа мастерских Московского Кремля

5. Шапка Мономаха Второго наряда Оружейная палата Кремля. Москва . Принадлежала царю Петру Алексеевичу ( Петр I). Работа мастерских Московского Кремля . Этот венец имеет такую же форму, как и шапка Мономаха, но поверхность у него гладкая, украшена драгоценными камнями и отдельными жемчужинами.

6. Шапка Алмазная для Ивана Алексеевича

7. Шапка Алмазная для Петра Алексеевича ( Перт I) Обе шапки были изготовлены в 1682-1689 г. в мастерских Московского Кремля.

Кокошник

Кокошник — старинный русский женский головной убор, который носили все сословия в допетровскую эпоху.

Когда он появился на Руси — точно не скажет никто. Петр I, когда стал вводит европейское платье в России, запретил его ношение для дворянства, но в крестьянской и купеческой среде он остался. Позже, специальным указам, Екатерина II разрешила носить кокошник при дворе, но только как элемент карнавального костюма. А потом была война с Наполеоном, небывалый подъем патриотизма, возвращение ко всему национальному, русскому. В 1834 году Николай I подписывает указ о придворном платье, которое должно быть дополнено кокошником (указ просуществовал вплоть до 1917 года). Конечно же платье и особенно кокошник в дворянской среде были «несколько другими», чем в крестьянской или купеческой ( во второй половине XIX века в моду у русской аристократии входят тиары-кокошники из золота, бриллиантов, жемчуга и драгоценных камней ).

В 1903 году, в год 290-летия дома Романовых, в Зимнем дворце состоялся самый роскошный и знаменитый костюмированный бал, где приглашенные были одеты в маскарадные костюмы русской истории XVII века. Мужчины были одеты в костюмы стрельцов и сокольничих, дамы в сарафаны и кокошники. Идея бала принадлежала императрице Александре Федоровне. Бал проходил в два этапа 11 февраля, с девяти вечера и до трех утра и 13 февраля — бал-маскарад. Лучшими фотографами Санкт-Петербурга были сделаны одиночные портреты участников бала и групповые фотографии.

- Великая княгиня Мария Павловна, урожденная герцогиня Мекленбург-Шверинская

- Екатерина Ильинична Татищева, урожд. Бибикова

- Мария Николаевна Воейкова

- Княгиня Зинаида Николаевна Юсупова

- Фрейлина императрицы Дарья Михайловна Бибикова

- Графиня Елиэавета Васильевна Мусина-Пушкина

- Великая княгиня Мария Георгиевна, урожденная принцесса Греческая и Датская, супруга великого князя Георгия Михайловича

- Княгиня Елизавета Оболенская

- Светлейшая княгиня Екатерина Владимировна Голицына, урожд. графиня Мусина-Пушкина

- Графиня Наталия Федоровна Карлова, урожд. Вонлярская

- Портрет графини Ольги Константиновны Орловой, 1905 год

- Великая Княгиня Елизавета Федоровна, урожд. принцесса Гессен-Дармштадтская, старшая сестра Александры Федоровны

- Баронесса Эмма Фредерикс

- Фрейлина императрицы Александры Федоровны Анна Александровна Танеева (слева) с сестрой Александрой Александровной Танеевой

- Одна из участниц костюмированного бала

Для любопытных:

https://klimbim2014.wordpress.com/tag/costume-ball-1903/ — Ольга Ширнина, фотоколорист из Москвы, раскрасила фотографии того знаменательно бала.

Долорес Костелло 1903-1979 ( американская актриса немого кино, бабушка современной американской актрисы Дрю Бэрримор )

После революции 1917 года огромная часть русской аристократии оказалась в вынужденной эмиграции (только Франция приняла около 150 тыс. человек). Это они привезли с собой в Европу и Америку моду на все русское ( ювелирные украшения, придворные платья, «Русский балет Дягилева», который вырос из «Русских сезонов» 1908 года и просуществовал до 1929 года ( до кончины С.П.Дягилева ). Так русская революция повлияла на европейскую и американскую моду в 20-е годы XX века. Одним из хорошо узнаваемых элементов стиля «а-ля рюсс» был кокошник. В моду входит кокошник-венец, он становится неотъемлемым атрибутом подвенечного платья в Европе и Америке.

На Руси форма и украшения кокошника зависели от региона проживания. Кокошники классифицируют по форме: однорогий, двурогий, в виде конуса, в виде шапочек, с плоским овальным верхом, двух гребенчатый или седлообразный. Кокошник делали из плотной основы, он пришивался к шапочке, а сзади спускались ленты. Кокошник украшали бисером, жемчугом, его тщательно хранили в семье и передавали по наследству. Поверх кокошника часто одевали шелковые или шерстяные платки, тонкое и легкое покрывало типа вуали, фаты.

Повойник — старинный русский головной убор замужних женщин в виде легкой мягкой шапочки, поверх которой обычно надевали парадный головной убор

«Я немка по рождению и русская душой»

Петр Великий своим указом в 1698 году запретил дворянству и горожанам носить русский костюм и ввел европейское платье. Екатерина II разрешила носить народный костюм во время маскарада и была тому примером. Уважение ко всему русскому было частью её государственной политикой.

Павел в детстве, сын Екатерины II и Петра III

В пятнадцать лет в феврале 1744 году София-Августа Фредерика Ангальт-Цербстская (будущая Екатерина Великая) вместе с матерью приехала в Россию. Она была выбрана Елизаветой Петровной в жены будущему императору Петру III Фёдоровичу (урожденный Карл Петер Ульрих Гольштейн-Готторпский — внук Петра I и сын его дочери Анны). 21 августа (1 сентября) 1745 года молодые были обвенчаны.

Сразу после приезда в Россию Екатерина стала изучать русский язык и историю страны, православные обряды и традиции. Она воспринимала Россию, как свою новую родину, ей было интересно всё. Она занималась самообразованием, много читала, к тому же будущий император абсолютно не интересовался своей молодой женой.

В январе 1762 года, после кончины Елизаветы Петровны, Петр III вступил на престол Российской империи. Его царствование длилось 186 дней.

Насколько двор любил Елизавету Петровну, настолько двор не выносил Петра III с его любовью ко всему прусскому и пренебрежением ко всему русскому. Его считали невежественным и неспособным к правлению. Он не любил Россию, его кумирами были Пруссия и Фридрих II. Как мог относиться к такому императору офицерский корпус — только отрицательно. К тому же он поделился с окружающими планами о реформе церковных обрядов.

Портрет Екатерины II в шугае и кокошнике 1769 г. Вигилиус Эриксен (1722-1782) датский живописец, Эрмитаж

Шугай — старинная русская национальная женская одежда (верхняя одежда типа приталенной кофты)

В результате — дворцовый переворот 1762 г. Петр III был свергнут, а на престол взошла его жена с именем Екатерина II. В своем манифесте о вступлении на престол она укажет, что снованием для смещения Петра стала его попытка изменить государственную религию (а Екатерина, в отличии от Петра, исправно посещала церковные службы) и мир с Пруссией (отказ от всех завоеванных Россией территорий в ходе Семилетней войны).

За годы своего правления (1762-1796), Екатерина II раздвинула границы империи — три раздела Речи Посполитой, присоединение Крыма и Причерноморья, Грузии (Георгиевский трактат); упразднила гетманство на Украине и расформировала Запорожскую Сечь, изъяла церковные земли в пользу государства (секуляризация), ввела новое административно-территориальное деление страны, которое просуществовало до 1917 года, создала ряд новых учебных заведений, в том числе Смольный институт благородных девиц. При ней появились Эрмитаж и Публичная библиотека в Санкт-Петербурге.

Сенат присвоил ей официальное звание Матери Отечества, а в народе её называли — Матушка Екатерина.

Императрица была страстной ценительницей драгоценностей. У неё было огромное количество ювелирных изделий и хотя она отдавала предпочтение бриллиантам, думаю, что в украшениях из жемчуга она также знала толк. На портрете Екатерины II в шугае и кокошнике жемчужное ожерелье императрицы стоит состояние. Жемчуга много, очень много и крупного жемчуга…

Жемчужное ожерелье императрицы Екатерины Великой

В декабре 2018 года аукционным домом Christie’s, за 1,1 миллиона долларов, было продано трехниточное жемчужное ожерелье из натурального жемчуга когда-то принадлежавшее семье Додж. Ожерелье состояло из 224 круглых жемчужин размером от 4,2 до 10,25 мм. Цвет жемчуга самый популярный — белый, со слегка розоватым или желтоватым оттенком.

Три нити были предложены в двух отдельных ожерельях. Двухрядное колье украшено 86 и 76 натуральными жемчужинами, однорядное колье украшено 62 натуральными жемчужинами. Застежки украшены бриллиантами старой огранки в платиновой оправе (одна из бриллиантовых застежек была создана Картье ещё в 1920 году).

Слева— ожерелье Анны Томпсон Додж на аукционе Christie’s в 2018 г., справа — ожерелье на аукционе Bonham’s в 2008 г.

Легенда гласит, что когда-то это ожерелье принадлежало Екатерине Великой. Оригинальное ожерелье состояло из 5 нитей и 389 жемчужин весом 4305 гран и было куплено парижским магазином Cartier. Почему решили, что оно принадлежало русской императрице — застежкой ожерелья была эмалевая миниатюра, изображающая Екатерину Великую. К тому же жемчуг в ожерелье был высококачественный и дорогой. Особенностью данного природного жемчуга была поразительно правильная сферическая форма каждой жемчужины.

Точное происхождение ожерелья проверить трудно, но после революции 1917 года, бежавшая из России русская аристократия, вынуждена была продавать свои личные драгоценности в Европе, чтобы выжить и фирма Cartier их покупала. Продавали свои ювелирные украшения и представители дома Романовых.

Пьер Картье отправил эти 389 жемчужин в свой американский офис в Нью-Йорк. Видимо ожерелье перезатянули и добавили две новых бриллиантовых фирменных застежки. В 1920 году ожерелье было куплено Горацием Элджином Доджем, одним из основателей автомобильной компании Dodge, за 825 000 долларом для своей жены Анны Томпсон. Украшение было универсальным, так как благодаря двум бриллиантом застежкам можно было менять стиль изделия.

В том же 1920 году Анна Томсон подарила ожерелье своей дочери Дельфине, но носила она его крайне редко, а в 1942 году безвременно скончалась и ожерелье вновь вернулось к Анне Томсон Додж. В 1968 году, за два года до смерти, Анна Томсон дарит ожерелье своей внучке и оно уже тогда состояло из трех нитей (судя по портрету).

Анна Томпсон Додж

В семье ожерелье оставалось до декабря 2008 года, а далее ожерелье из трех нитей (224 жемчужин) было продано на аукционе Bonham’s в Нью-Йорке за 600 000 долларов. Личность покупателя не разглашалась. В 2018 году, через 10 лет, ожерелье вновь появилось на аукционе, но три нити превратились в два отдельных ожерелья.

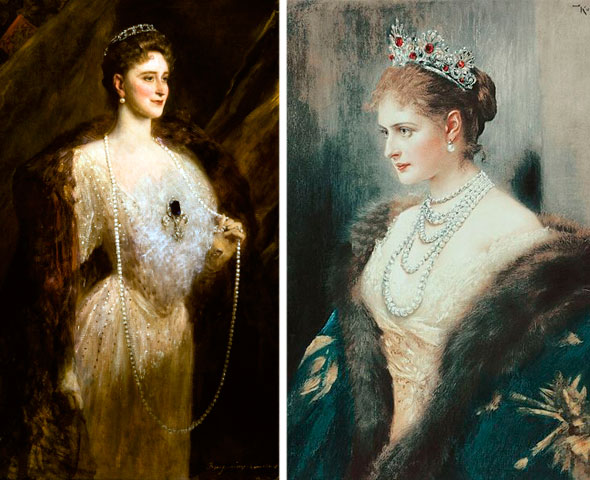

Конечно же императрица Екатерина Великая любила ювелирные украшения, но её фаворитами были бриллианты. Жемчуг обожала Александра Федоровна, жена последнего русского императора. Александр III подарил своей невестке нить из 280 жемчужин. В разных вариантах эту нить можно видеть на её портретах.

Слева — портрет императрицы Александры Федоровны, художник Жан-Жозеф Бенжамен-Констан (1845–1902), справа — российская царица Александра Федоровна, около 1900 г., австро-венгерский художник Йозеф Арпад Коппай (1859-1927)

Шитье жемчугом

Русские одежды издавна отделывались цветными вышивками, кружевом. Тогда каждая русская женщина умела вышивать, ведь в знаменитом «Домострое», книги XVI века, жена обязана была быть хорошей рукодельницей (первая жена Ивана Грозного — царица Анастасия, была искусна в вышивке).

Женщины знали много вышивальных швов: вышивка «вприкреп», «шитьем на чеканное дело», «кованый шов».

«Вприкреп» — тонкие золотые или серебряные нити накладывали на ткань и прикрепляли их к основе поперечные стежками цветного шелка.

«Шитьем на чеканное дело» — на ткань накладывали настил из толстого шнура или ниток и зашивали их золотыми нитями, так получались выпуклые и рельефные узоры, типа металлической чеканки.

«Кованный шов» — им создавались самые роскошные облачения. Это было сплошное покрытие ткани золотыми нитями.

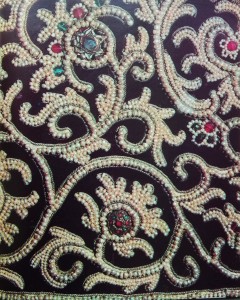

Часто применяли в шитье жемчуг, так как на Руси издавна считали, что он способствует долголетию и благоденствию. В мастерских Кремля трудилось более 100 искусных вышивальщиц, а на Казенном дворе хранилось огромное количество жемчуга, которое привозили из Ирана, Индии, Феодосии и добывали в русских северных реках и озере Ильмень. Получив жемчуг, мастерицы высыпали его на черный бархат и сначала сортировали его по цвету, размеру, качеству и только потом прокалывали иглой и нашивали на ткань.

Жемчугом украшали парадное оплечье церковной одежды — фелони, жемчугом украшали саккос патриархов (ворот, рукава, подол). Из жемчуга делали пуговицы, его нашивали на сапожки, жемчугом украшали бармы — широкий воротник, который одевали поверх царского платья, воротник закрывал плечи и грудь.

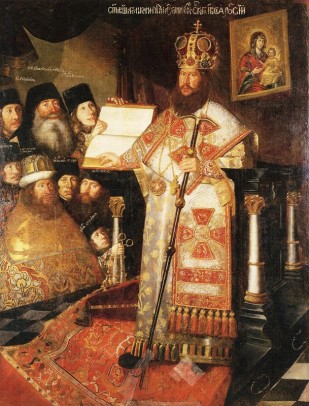

Патриарх Никон

Патриарх Никон (Никита Минов) 1605-1681

Патриарх Московский и всея Руси (1652-1667 гг.)

Портрет работы художника Виктора Викторовича Шилова

Шестой Патриарх Московский и всея Руси, реформатор церкви. Никон ввел троеперстное вместо двуперстного крестного знамения, изменил порядок литургии, начал исправлять богослужение и церковные книги по греческим образцам. Именно церковные реформы Патриарха Никона породили старообрядческий раскол.

Родился в деревне Вельдеманов близ Нижнего Новгорода в крестьянской семье. Слишком рано умирает мать Никиты и отец жениться вторично. Отношения с мачехой не задались. Она не просто не любила Никиту, но часто била и оговаривала его перед отцом. По желанию Никита стал учиться грамоте и Священному Писанию и чтобы продолжить учебу ушел в Макариев-Желтоводский монастырь.

Перед смертью отца, он возвращается в отчий дом, а после похорон попытается вернуться в монастырь. Родня уговаривает его остаться в деревне и жениться. Никита женится и принимает сан сельского священника. Все трое его детей умирают один за другим в младенческом возрасте и видя в этом знак свыше, он уговаривает жену уйти в монастырь, сам же направляется в Анзерский скит на Белом море, суровое место. Там он задержался недолго так как повздорил с братией, скитался по Северу, пока не попал в Кожеозерский монастырь, где в 1643 году становится настоятелем. К этому времени он стал одним из известных церковных полемистов. Через три года он едет в Москву и производит на 16-летнего царя Алексея Михайловича (1629-1676, второй русский царь из династии Романовых) глубочайшее впечатление своими знаниями. Царь назначает его архимандритом родового монастыря Романовых — Ново-Спасского.

Парсуна «Патриарх Никон с братией Воскресенского монастыря» . Прижизненный портрет Патриарха Никона.

Парсуна — ранний жанр портрета в Русском государстве.

В 1649 году избран митрополитом в Новгороде. В 1652 году Никон занимает патриарший престол. Поощрял церковное строительство. При нем были заложены: Воскресенский монастырь под Москвой (г. Истра), именуемый «Новым Иерусалимом», Иверский Святоозерский на Валдае и Кий-островский Крестный на острове Кий (Онежская губа Белого моря). При активном содействии Патриарха Никона в 1654 году состоялось воссоединение Украины с Россией. Основал Патриаршую библиотеку.

Проявил себя как властный, строптивый и непримиримый глава Церкви. Считал, что церковная власть если и не главенствует, то стоит наравне с царской, за что и впал в немилость

В 1658 г. выказывая свое недовольство патриархом, царь перестает посещать его службы. Оскорбленный Никон удаляется в Воскресенский монастырь и ждет, что царь приедет просить о возвращении. В 1666-1667 в Москве состоится церковный собор отрешивший Никона от патриаршества. Против реформ выступит протопоп Аввакум и его сторонники. Никон будет заточён в Ферапонтов монастырь, затем условия содержания ужесточат и его переведут в Кирилло-Белозерский монастырь. И только новый царь — Фёдор Алексеевич (1661-1682), простит патриарха. Уже умирающего Никона повезут в его родной Воскресенский монастырь, по дороге он умирает.

Для любопытных

https://ria.ru/20090127/160134036.html От Иова до Кирилла: 16 Патриархов Московских и всея Руси

Русская церковь с момента Крещения Руси в 988 г. и до 1-й половины XV века находилась в подчинении Константинопольского патриархата. Автокефалию она получила только в 1448 году на соборе епископов. Патриаршество было установлено в 1598 году при царе Федоре Иоанновиче (1557-1598).

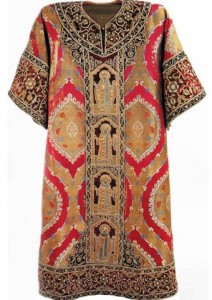

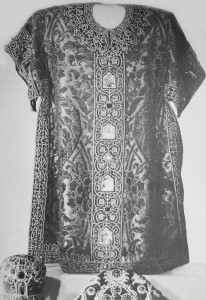

Один из четырех саккосов Патриарха Никона. 1654 г. Саккос сшит из тяжелого итальянского аксамита. Секрет изготовления подобных тканей утерян (ткали золотыми и серебряными нитями по шелковому фону). Ворот, рукава, подол и бока саккоса расшиты жемчугом и самоцветами. Облачение патриарха роскошное и тяжелое, его вес около 24 килограмма, на украшение ушло около пуда (16 килограмм) жемчуга.

Саккос «Коломенский». Саккос был подарен царской семьей патриарху Никону в мае 1653 года. Атлас, жемчуг, золотые нити, драгоценные камни. Государственная Оружейная палата Московского Кремля

Музеи Московского Кремля

- Брошь 1880-е годы Золото, жемчуг, литьё, резьба 4,5 х 3,2 Фирма Ореста Курлюкова

- Брошь 1899-1908 гг. Золото, серебро, бирюза, жемчуг, рубин, литьё, чеканка 4 х 5,5 (в глазах — рубины)

- Брошь 1880-1890 гг. Золото, изумруды, сапфиры, рубины, жемчуг, литьё 4,5 х 5,3

- Брошь и серьги 1850-1860 гг. Золото, серебро, гранаты, жемчуг, литье, чеканка

- Рясны, XVI в. Золото, серебро, жемчуг, стекла, скань, золочение

- Серьги, XVII в. Золото, изумруды, рубины, жемчуг, литьё,чеканка 4,3 х 1,5

- Серьги, конец XVI — начало XVII в. Золото, изумруды, рубины, гиацинты, жемчуг, литьё, эмаль 6,8 х 2

- Серьги, XVII в. Золото, рубины, изумруды, жемчуг, стекла, литье, резьба, эмаль 5,2 х 2

- Складень XV в. Золото, серебро, кость, жемчуг, скань, резьба по кости

- Панагия с цепочной , первая половина XVIII в. Золото, турмалины, перламутр, живописная эмаль, литьё Панагия, первая половина XVIII в. Золото, серебро, изумруды, перламутр, жемчужина, живописная эмаль, золочение

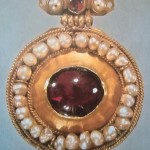

- Подвеска конец XIV — начало XV в. Москва Золото, альмандины, жемчуг, чеканка, скань 4,6 х 3,8

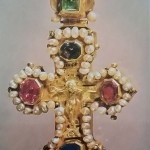

- Крест-мощевик, конец XVI — начало XVII в. Новгород Золото, сапфиры, жемчуг, литьё, чеканка, скань, резьба 7 х 12

- Крест-мощевик 1619-1633 гг. Москва Золото, изумруд, сапфиры, турмалины, жемчуг, чеканка, литьё, чернь, резьба 8 х 12

- Цата 1668 г. Москва Золото, сапфиры, скань, эмаль, чеканка. Мастерские Московского Кремля

Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим»

Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» г. Истра — один из старейших и крупнейших государственных музеев Подмосковья. В 2013 году он получил новое здание и в 2014 году переехал туда из монастырских стен (комплекс расположен рядом с Ново-Иерусалимским монастырем, но на противоположном берегу Истры). На сегодняшний день музей хранит более 180 тыс. уникальных исторических экспонатов. Мы поехали посмотреть выставку «Марк Шагал. Между небом и землей», это более 200 работ художника из музеев Белоруссии, России, Франции и из частных коллекций. Но выставочный комплекс предлагал в тот день и другие выставки, которые мы конечно же посетили: – «Особая кладовая» (предметы ризницы Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря), «Русское искусство. Церковное и светское искусство XVI – начала XX века» (предметы живописи, иконописи, скульптуры, мебель и декоративно-прикладное искусство), «Новый Иерусалим — памятник истории и культуры XVII – XX веков» (создание Ново-Иерусалимского монастыря), «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья» (картины выдающихся русских художников).

«Особая кладовая»

Митра — древне-греческое слово, головной убор священнослужителя. По форме напоминает царскую корону. Её имеют право носить епископы, архимандриты или священники. Митра символизирует и царский, и терновый венец Христа.

«Русское искусство. Церковное и светское искусство XVI – начала XX в.»

Впервые в жизни видела такую икону. В аннотации написано, что это символико-дидактическое направление в иконописи. Известно в русском религиозном искусстве с XVI века.

Икона отражает представление о земном пути души христианина. В центре иконы лабиринт, из которого два выхода ведут вверх, в жизнь вечную, и одиннадцать вниз, в геенну огненную. Внутри лабиринта круг, где представлены рождение и смерть, начало и конец пребывания человека на земле.

Жизненный путь человека изображен как лестница, по которой поднимаются и спускаются мужчина и женщина.

Под лабиринтом изображена преисподняя. Над лабиринтом изображено Царство Небесное с Градом Иерусалимом Новым, к стенам которого приближаются души двух отроков, сопровождаемых Ангелами. Пресвятая Богородица и святой Иоанн Предтеча обращены к Господу с молитвенным ходатайством о спасении человечества.

Спасибо, за интересную информацию!!!